|

Domenico Signorello – Biografia |

|

|

LA VITA IN UN AUTORITRATTO

|

|

|

L'artista Domenico

Signorello nasce nel Con non pochi

sacrifici, la madre capite le strabilianti capacità del suo primogenito, si

trasferisce con i suoi altri tre figli a Catania per fare intraprendere a

Domenico l'allora scuola superiore "Istituto statale d'arte", dove

fu ammesso grazie alle sue alte

capacità artistiche, nonostante non avesse conseguito la licenza di terza

media. L'artista,

trasferitosi in città dalla campagna, incontra parecchie difficoltà

sopratutto nell'ambiente - "artistico/scolastico" catanese - degli

anni sessanta, composto da artisti per lo più pieni di se e da alunni

appartenenti a stati sociali medio - alti. Così, se da un

lato l'allora giovane e "forte" artista Domenico Signorello viene

ampiamente motivato per le sue straordinarie doti artistiche a inserirsi nel

nuovo ambiente, contemporaneamente si trova catapultato in “situazioni” più

grandi di lui senza nessuna guida e protezione - infatti entrerà a far parte

della cerchia di quei giovani che poi diverranno odierni maestri come: Giuseppe Leanza, Antonio Santacroce,

Luciano Schifano, Silvio Signorelli, Pippo Di Giunta, e il

conosciutissimo attore Leo Gullotta:

tutti frequentanti la stessa classe insieme all’artista Domenico Signorello. Potremmo citare

anche altri, allora giovani studenti dell’Istituto Statale d’Arte di Catania,

presenti in quegli anni (1960/1962), come per esempio, l’odierno pittore e

scultore Salvatore Tropea, - e altri

ancora, odierni maestri catanesi -, tutti formatisi quindi in un clima di

pieno fervore artistico grazie ai grandi nomi degli allora insegnanti/maestri

d’arte componenti la

cosiddetta “Scuola di Catania” come: Nunzio Sciavarrello

(1918), Francesco Ranno

(1907-1986), Carmelo Comes

(1905-1988), Pippo Giuffrida

(1912-1977). Uno dei tanti

aneddoti raccontati, vede l’artista Domenico

Signorello durante gli anni (1960-1962),

partecipare a una mostra insieme ai compagni di classe Luciano Schifano e Giuseppe

Leanza, con un suo quadro che viene recensito con un articolo sul

quotidiano “ La Sicilia” dal noto

giornalista Indro Montanelli. Lo

stesso quadro è poi acquistato dal noto giudice

Paglialunga di Lentini. Quando l’allora preside dell’Istituto d’Arte, lo

scultore catanese M. M. Lazzaro ne

venne a conoscenza ci tenne a voler vedere, personalmente, l’opera del suo

studente che aveva riscosso così tanto successo. Pertanto,

nonostante le condizioni favorevoli, e i riconoscimenti artistici riscossi,

contemporaneamente, il giovane Domenico è sottoposto a parecchie angherie e

gelosie suscitate dalla sua arte e dagli incoraggiamenti che stava ricevendo.

In questo

vortice di contraddizioni sociali/culturali e familiari, l’artista Domenico a

un anno dal diploma (allora di soli tre anni) abbandona gli studi, facendo la

valigia ed emigrando all'estero all' insaputa dei familiari. Da qui inizia

per l'artista un susseguirsi di vicende in continua contraddizione. Passa da una

città all'altra, del Nord - Italia; vive tra Francia, Olanda e Germania

e in diverse città dell'Europa. Per sopravvivere farà l’operaio prima alla

Fiat di Torino e in seguito alla Wolswaghen in Germania. In concomitanza

fa diverse mostre e annovera targhe e "targhette" (riconoscimenti

che ben presto egli schiverà fuggendo il facile fascino delle mode e gli

allettanti richiami alla notorietà). Continua sempre

a disegnare dal vero tutto ciò che vede, ma sopratutto quei luoghi così

diversi dal suo paese di origine: famose le vedute dei

tetti e delle strade imbiancate e “fredde” della Germania, come anche le

campagne dell'Olanda, dove si ravvisano nella preziosità dell’accurata

trama segnica, e nella sapienza del dosaggio dei neri e dei grigi una corrispondenza

con certe incisioni fiamminghe e olandesi (Rembrandt). Numerose anche le

vedute urbane dei caseggiati bianchi della cittadina Wolfsburg, dove

riecheggiano nel segno largo e nei colori puri le tele espressioniste di

Kirchkner. Di questa cittadina della Germania ne ha disegnato anche il

castello, facendolo riemergere tra colori nebbiosi di noldiana memoria. Tantissimi sono

ancora i disegni di Domenico Signorello delle vie caratteristiche di Catania con

vedute dall’alto e riprese di tetti, vie e palazzi vetusti, dipingendoli col

nero rovente dei loro muri di pietra lavica di cui sono fatti, in contrasto

con i cieli e le palme, inondati dalla luce tersa della Sicilia. Sicilia, che

ritorna nei disegni della sua amata Belpasso,

delineata con segni sicuri e decisi alla ricerca di prospettive e profondità

del paese etneo. E tra le sue campagne

e sciare ha scoperto il fascino agreste di una casetta

diroccata, al punto di riproporla in una serie di piccoli e preziosi

dipinti. Come anche le solitarie nature

morte con oggetti di uso quotidiano e vasi con fiori. Infine la sua

principale e primordiale ricerca mai abbandonata, l'autoritratto, motivata dallo

stesso artista, quando gli si chiede come mai la sua miriade di autoritratti,

egli risponde: "In

assenza di modelli, disegno me stesso". Denotando forse

in questo modo, la solitudine inconscia originata dalle contraddizioni della

sua stessa vita - sempre più isolato dai movimenti di gruppo e dalle

consorterie della pittura ufficiale - segue una ricerca appassionata e

profonda della propria personalità -. L'artista si

sposa a Catania nel 1972 e

all'indomani si trova già a Torino, dove nel 1973 nasce la sua primogenita

(Stefania), poi si sposta quasi immediatamente in Germania, dove

nel 1978 nasce la seconda figlia. Ma nel 1982 è a

Catania, dove si separa dalla moglie subendone un duro contraccolpo. Negli anni ottanta

trascorre la sua vita tra Catania e la Germania, fino ai primi anni novanta, quando si "ritira"

definitivamente nella casa natale alle pendici dell'Etna, vivendo di stenti per dedicarsi

esclusivamente alla sua arte, escludendo le distrazioni e le preoccupazioni

legate al vivere comune del quotidiano - proprio per conseguire la famigerata

“tranquillità” negatagli - portando così alle estreme conseguenze i suoi

autoritratti. Lo stesso

artista dice: "vedo nei miei ultimi autoritratti

qualcosa che sparisce, confrontandoli con quelli che disegnavo un tempo - in

questi ultimi - è come se lo sguardo comunichi il nulla, oppure l'incerto

futuro, come profetica avvisaglia che niente di buono possa più accadere". Rivelandosi,

anche per quest'ultimo motivo, artista del contemporaneo. Nei suoi

dipinti si evidenzia l'espressione che cambia, da forte a indecisa,

privilegiando sempre lo sguardo che comunica. L'espressione del volto, è univocamente unita al

luogo, al tempo, alla luce e quindi alla vita stessa, ne identifica il

trascorrere, il cambiamento, e per ultimo, l'incertezza - quella trovata dall'artista nella recente

produzione - come raffigurazione di

uno sconcerto sfuggente -, perché questo tempo presente cambia troppo

velocemente. Questi quadri,

così, si datano e si firmano da se stessi: l'autore è il quadro stesso, fatto

dal suo tempo. Il tempo è lo sguardo dell'artista, la vita stessa: "L’attimo vivo" di cui egli

"parla". L'artista

afferma di sentire la massa e di fare risaltare la forza del volume,

privilegiando, nell’autoritratto, lo sguardo che deve "parlare";

quindi, tanti tenaci autoritratti che hanno diverse espressioni e che devono

trasmettere “qualcosa”: denominato dallo stesso artista, "lo sguardo vivo" - perché legato all’attimo presente e

irripetibile, della luce e dello stato d’animo dell’artista -. Nei suoi recenti

autoritratti lo sguardo sembra "che

guardi qualcosa che lo spaventa": "il quadro deve cogliere l'attimo vivo, perché deve colpire, non

lasciare indifferenti". Infatti, l’artista lega la riuscita

dell’opera alla resa dello “sguardo

vivo” che dura pochi attimi nel divenire del tempo e dell’essere.

Cosicché, mutamenti, della stessa visione retinica come anche interiore

(perché cambia il tempo e l’artista stesso) sono impressi dall’ artista

nell’attimo prima che essi siano cambiati. Ne risulta un continuo (forse

inconscio) trasformare l’opera stessa - che non è mai quindi finita - in un

susseguire di aggiungere e togliere. Ciò determina spesso la scontentezza

dello stesso artista in un voler inseguire una sua ideale perfezione, e il

suo non sentirsi “pronto” - all’altezza del “tempo” -. Spinto, quindi, a dei

continui reinizi per un’intera vita. Sviluppando in

questo modo innovazioni nell'operare artistico, con personali

tecniche e stile, per l'uso del colore, della luce, ma sopratutto,

riconoscendo Domenico Signorello per il forte intreccio tra arte e vita che

incarna nei suoi lavori. Parlando con

l’artista egli spesso dichiara frasi del tipo…. “ non sono ancora riuscito

nel mio intento”… oppure …” non mi sento ancora pronto”… Evidenziando

l’illimitata e continua ricerca tipica dell’Arte vera! Oggi la figlia,

Stefania Signorello (scultrice, insegnante e poetessa) ritiene che il padre

faccia parte dei grandi artisti

contemporanei, "non ancora scoperti " come

tanti altri artisti, annoverati appunto "artisti senza

voce", molti dei quali apparteranno alla vera storia dell'arte di domani.

Per l’artista Stefania Signorello, l’operato del padre è di inestimabile

valore ancor più perché personale e privato: collegato al proprio mondo e

alla personale vita. In Domenico Signorello riconosciamo l’arte vissuta

appieno come vitale esistenza inscindibile: l’arte come modo di essere se

stessi – quello che si è realmente -, l’artista che lotta per rimanere tale

nonostante la realtà contemporanea. IL PERSONAGGIO: L’ARTE COME TERAPIA Artista dal

carattere rigoroso, vivace e sveglio; amante della giustizia, ricercatore

della verità, schivo ai compromessi, seguace di antiche saggezze e filosofie

di vita; da sempre, attento ai particolari e al ragionamento logico, ma al

tempo stesso sostenitore della gioia di vivere, dell’allegria e della

maestosità. Artista sicuramente non semplice perché legato infinitamente al

concetto di “puro”. Tale natura gli ha procurato non pochi problemi fino al

punto da travisarne lo spirito: spesso l’artista è stato scambiato per uomo

caparbio e dal carattere duro, tanto da far sentire qualcuno autorizzato a

pregiudicare i diritti stessi dell’artista. Infatti, in tanti momenti della

propria vita egli anziché cadere vittima, contrariamente - da battagliero -

ha protratto la spada mantenendo intatto il suo essere, rispecchiando così la

sua innata personalità e il suo carattere. Reduce di rapporti difficili dati da

incomprensioni reciproche e dalla sua inclinazione a non dover perdere solo

per il piacere di altri. Spinto

all’isolamento da diverse vicende familiari ed esterne, l’artista non ha mai

smesso di ricercare la famigerata “tranquillità” e “l’armonia” rispecchiando

nell’arte l’amore per l’intelligenza e la coerenza del suo vivere. Pian piano

portato a vivere di stenti si è dedicato esclusivamente alla sua arte

trovando in essa un riscontro di benessere e piacere. Ricercatore

appassionato della verità, attento alla realtà, osservatore del reale,

l’artista da sempre, in un crescente bisogno, trova una personale

soddisfazione nel registrare graficamente tutto

ciò che lo circonda, attribuendo all’operare artistico la magia di far

dimenticare tutti i problemi, per dedicarsi completamente ai problemi del

visivo senza limiti di tempo. L’artista dichiara di aver sempre visto l’arte

come un operare personale e non come un mezzo per diventare ricchi o famosi. Spesso, durante

il corso della propria vita, l’artista ha dovuto lottare con chi puntualmente

cercava di estorcergli le proprie cose, negandogli i propri diritti e allo

stesso tempo anche il successo, costringendolo così per la sua quasi intera

vita a una preziosa perdita di tempo, spreco di talento e ad avere rapporti

tesi - fondati non più sulla normale fiducia-. Queste relazioni esistenziali,

l’hanno portato ad avere una visione dei rapporti umani disincantata e a

volte amaramente cinica: tutto ciò per necessità non certamente per natura.

In questa situazione le sue costanti ancore di salvezza sono state la pittura e il disegno, che hanno contribuito a

riaffermarlo, consentendogli comunque di conservare la sua identità che gli è

stata spesso negata nei rapporti interpersonali. Quest’affermazione

di sé si è rivelata soprattutto nel corso degli anni nella costante forma

artistica dell’autoritratto. Esplorato nelle varie

declinazioni pittorico/ disegnative, che vanno dal chiaroscuro più classico

del “periodo nero” fino all’uso più

libero e sperimentale del colore e della

forma. In cui troviamo anche accensioni Fauve e quasi espressioniste in

alcuni autoritratti dove il colore fa da

padrone, nella sempre solida costruzione dei volumi. Mentre in altri

autoritratti l’artista ricerca un’armonizzazione tra il segno della grafite e le pennellate della

tempera. Ritroviamo anche in altre versioni dell’autoritratto la ricerca di

una sintesi grafica, estrema, dove il segno

predomina. Tutto ciò nell’arco di un’intera vita dedicata all’autoritratto:

una costante e fedele ripresa di se stesso allo specchio, nel passare del

tempo, della forma e delle sperimentazioni coloristiche – come a voler dire –

“tutto cambia, tutto passa e finisce, ma l’arte rimane “-. La sua ricerca

stilistica mira al superamento del realismo fotografico e che decisivamente

lo scarta (poiché l’artista stesso dichiara “sono

figurativo, ma non fotografico”) a favore di un altro tipo di

realismo che si realizza nell’espressività del tratto, nella resa volumetrica

ottenuta tramite l’uso sapiente del chiaroscuro e la ricerca dell’equilibrio

cromatico, rivolti alla resa “viva” dell’espressione visiva e psicologica del

soggetto ritratto ( qualunque esso sia, in particolare l’autoritratto). L’artista mira

soprattutto a registrare graficamente tutto ciò che lo circonda, utilizzando

il suo personalissimo ed esclusivo stile nel perseguire la sua visione dal

vero. Egli sostiene: “Io cerco in assoluto… cioè vorrei in

primissima esigenza/sequenza riportare ciò che vedo sul foglio, e per tale

motivo - per tale ragione - “lotto”

nell’intento della resa tridimensionale che deve essere più reale possibile a quello che vedo, che ho davanti ai miei occhi. Ma spesso, anzi

quasi sempre, non ne sono per niente contento!, succede così che ripeto

all’infinito l’operazione, anche lo stesso lavoro, viene ripetutamente

incessantemente ripreso nel tempo”.

A volte, per esempio, i tratti appaiono all’artista troppo scuri perché

appunto vi ha ricercato la verità, intesa anche come resa tridimensionale e

spaziale di un insieme che deve risultare con un suo ben preciso equilibrio

(“non deve stonare”), allora,

l’artista letteralmente “lava” con acqua - e a volte con sapone - il suo

lavoro, così da risultare più sbiadito, ma poi, quasi sempre, vi reinizierà -

tornandovi sopra - lo stesso procedimento di “ricerca” , nell’intento di

riscattarne e ricercarne la “fuoriuscita” grafica del soggetto, nuovamente

scurendolo. Lo stesso

artista afferma: “Voglio che il soggetto da me ritratto “esca”, venga fuori dal foglio,

allo stesso tempo, “colpisca”, impressioni, ed attragga a se l’osservatore”. La sensibilità

di Domenico Signorello, per il volume, per il risalto del soggetto nello

spazio del quadro, ereditata dalla frequentazione dei maestri reali - artisti

componenti la cosiddetta

“Scuola di Catania” - come Nunzio Sciavarrello

(1918), Francesco

Ranno (1907-1986), Carmelo Comes

(1905-1988), Pippo

Giuffrida (1912-1977) – e artisti ideali come l’amato Van

Gogh. La sua ricerca

disegnativa trova nella ripetizione il mezzo per avvicinarsi a un’ideale

”perfezione”. Nei suoi disegni e nei suoi quadri questa perfezione è perseguita con variazioni,

sperimentazioni e innovazioni, ma anche reinizi e trasformazioni dello stesso

e sullo stesso lavoro, ripreso nel tempo. Questa pratica operativa porta

l’artista a un personalissimo (forse inconscio) risultato – elevato -,

nonostante lo stesso consumo e disfacimento dei supporti utilizzati - con

impiego particolare di fogli di carte, di tele e supporti vari (come se egli

non desse importanza ai materiali in se, ma piuttosto a uno sfogo operato

come primaria urgenza provocata dall’incalzare gremito della vita), ed è così

che spesso i suoi lavori si presentano con un so ché di “vissuto”,

consumato, (con presenza di buchi, tagli… ect. provocati proprio perché in

quel momento: “nell’attimo

vivo” , l’arte, prende il sopravvento - “ci si dimentica di tutto” - e vince anche

sui materiali). L’artista parla

dell’arte come necessità e bisogno; infatti, quando gli si chiede

ironicamente se artisti si nasce o si diventa, egli risponde - con una

certezza dissacrante che toglierebbe il dubbio al più accanito dibattito - : “Artisti

si nasce, l’arte è qualcosa che hai dentro”. Egli parla

dell’arte come “una forza cui non ci

si può sottrarre”…: “Quando viene l’ispirazione, devo immediatamente

seguirla –afferrando l’attimo - utilizzando i mezzi che ho più a portata di

mano, imprimendo ciò che vedo su qualsiasi supporto (giornali, calendari,

spesso carte già usate per altri scopi, carte già scritte, quaderni dei miei

figli o trovati in giro… ect.); una volta ho fatto un autoritratto imbevendo

un fiammifero nella china (aggiungo

con strabiliante risultato: tanto che quando me lo ha detto non ci credevo

data la fluidità della linea!). Parlando

dell’arte come ”terapia”, lo Stesso artista conferma: “In molti momenti difficili della vita, l’arte può aiutare a superarli”. La costanza del

suo lavoro e la mole smisurata nel corso degli anni, unite alla

sperimentazione dei mezzi, hanno portato alla produzione, nei suoi

autoritratti di una multiforme e diversificata varietà di stili e di

soluzioni espressive. Negli autoritratti di Domenico Signorello sembra - pur

superando il limite del luogo in cui sono stati prodotti - trovare una

risposta alle esigenze espressive e comunicative del discorso pittorico

contemporaneo, divenendo “segno” dei nostri tempi. Sen & Sign |

Domenico Signorello

L’artista nel suo studio |

|

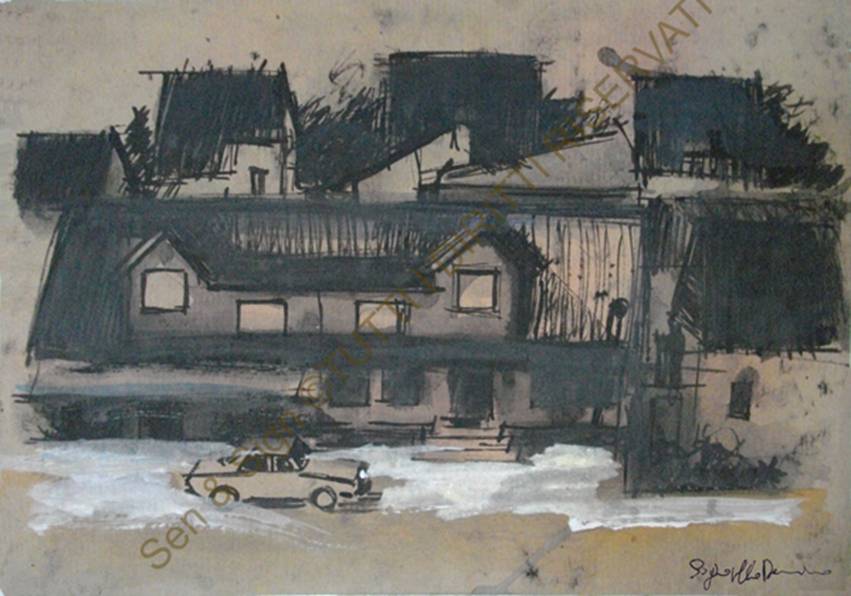

"Paesaggio della Germania" anni settanta. |

|

|

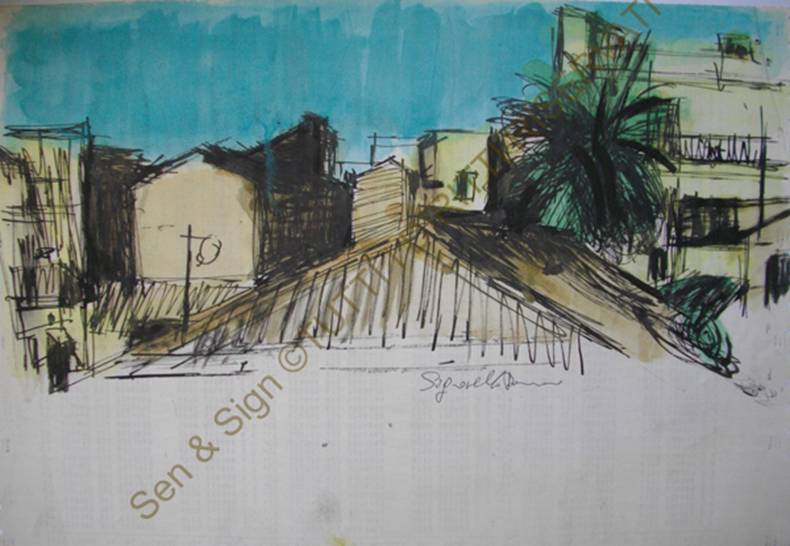

“Veduta dei tetti di Catania,” anni novanta |

|

|

L’artista all’opera - Agosto 2011 |

|

|

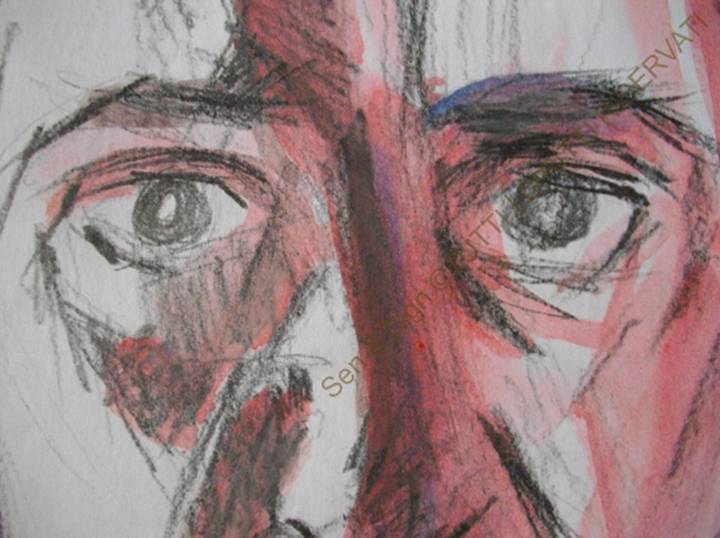

"Autoritratto". Agosto 2011 (particolare). |

|